- Cuando los hablantes se expresan oralmente, no articulan los enunciados como una secuencia lineal y uniforme, sino que segmentan su discurso en unidades dotadas de una cierta melodía.

Me gustaría mucho que hicieras el viaje con nosotros

.

El despertador sonó a las ocho de la mañana

.

- Estas unidades de carácter prosódico que segmentan el discurso se denominan unidades melódicas o grupos melódicos y pueden ser definidas como la parte mínima del enunciado que posee una configuración entonativa propia.

- En la bibliografía publicada en español se observa cierta variación terminológica para referirse a estas unidades, que han sido también denominadas grupos de entonación o entonativos, grupos tonales, grupos de sentido, frases prosódicas, frases entonativas, etc.

- El elemento fundamental de la unidad melódica es la parte final después de la última sílaba tónica, el llamado tonema. Ejemplo: Si exceptuamos los signos interrogativos (es decir, la puntuación), los dos enunciados siguientes son idénticos en sus elementos segmentales. La única diferencia es de carácter suprasegmental y estriba en el movimiento tonal al final del enunciado: descendente (en la oración enunciativa) y ascendente (en la interrogativa).

Tonema final descendente: Cuando llegue a casa preparará la cena

.

Tonema final ascendente: Cuando llegue a casa ¿preparará la cena

?

- El hecho de que el hablante segmente su discurso a través de unidades melódicas permite al oyente decodificar correctamente el mensaje, por lo que estas unidades tienen una importancia fundamental en la fase de percepción y procesamiento de la cadena hablada.

- La división de un enunciado en unidades melódicas no se realiza de una manera uniforme, sino que su delimitación presenta un cierto grado de flexibilidad y está condicionada por diversos factores tales como:

-La estructura global del enunciado

-La intención comunicativa del hablante

-Su voluntad para realzar determinados elementos, etc.

Ejemplo: Una dicción neutra llevará a segmentar un enunciado como (1) en dos unidades de similar extensión (“El despertador sonó” / “a las ocho de la mañana”). Esta segmentación responde a una organización prosódica no marcada, es decir, en la que no se desea destacar ningún elemento.

(1) El despertador sonó a las ocho de la mañana

.

Sin embargo, si el hablante quisiera resaltar alguno de los constituyentes del enunciado, podría aislarlos en una unidad melódica propia, modificando así tanto la estructura entonativa como la interpretación pragmática del mensaje, así en (2).

(2) El despertador sonó a las ocho de la mañana

.

El hecho de que “el despertador” aparezca como grupo melódico autónomo sugiere un contenido añadido, que se deriva de la ruptura de las expectativas compartidas por los interlocutores. Este realce puede inducir al oyente a interpretar que la situación es excepcional, por ejemplo, que el enunciado se produce un fin de semana, cuando no se espera que suene un despertador a las ocho, o que en condiciones normales el hablante utiliza otro dispositivo, como el teléfono móvil. En este caso, la segmentación melódica no solo cumple una función estructuradora, sino que también adquiere un valor discursivo relevante, al contribuir activamente a la construcción del significado contextual añadido.

Compara igualmente los enunciados (3) y (4), donde la segmentación varía según estos sean pronunciados con una dicción neutra, (3), o marcada (4).

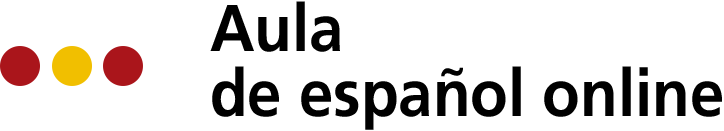

(3) He preparado pescado para la cena del viernes

.

(4) He preparadopescado

para la cena del viernes

.

- Aunque la extensión de los grupos melódicos es variable, las distintas lenguas muestran ciertas preferencias en el número de sílabas de sus unidades melódicas. En español, por ejemplo, las unidades melódicas más frecuentes presentan entre cinco y diez sílabas, con predominio de las de siete u ocho sílabas.

- En general, existe una tendencia por parte de los hablantes a establecer grupos melódicos más o menos uniformes. El hablante evita así secuencias de grupos melódicos excesivamente breves o largos.

- Aunque no existe una correlación fija entre los límites del grupo melódico y los constituyentes sintácticos, sí que se observa una serie de condicionantes que determinan el comportamiento del hablante a la hora de segmentar prosódicamente el enunciado.

Existen algunos condicionantes que determinan la división del enunciado en grupos melódicos.

-

Condicionantes sintácticos y ortográficos

1.1. Condicionantes que se derivan de la estructura sintáctica del enunciado (si bien esta estructura guarda estrecha relación con los criterios semánticos). Suelen formar grupos melódicos distintos:

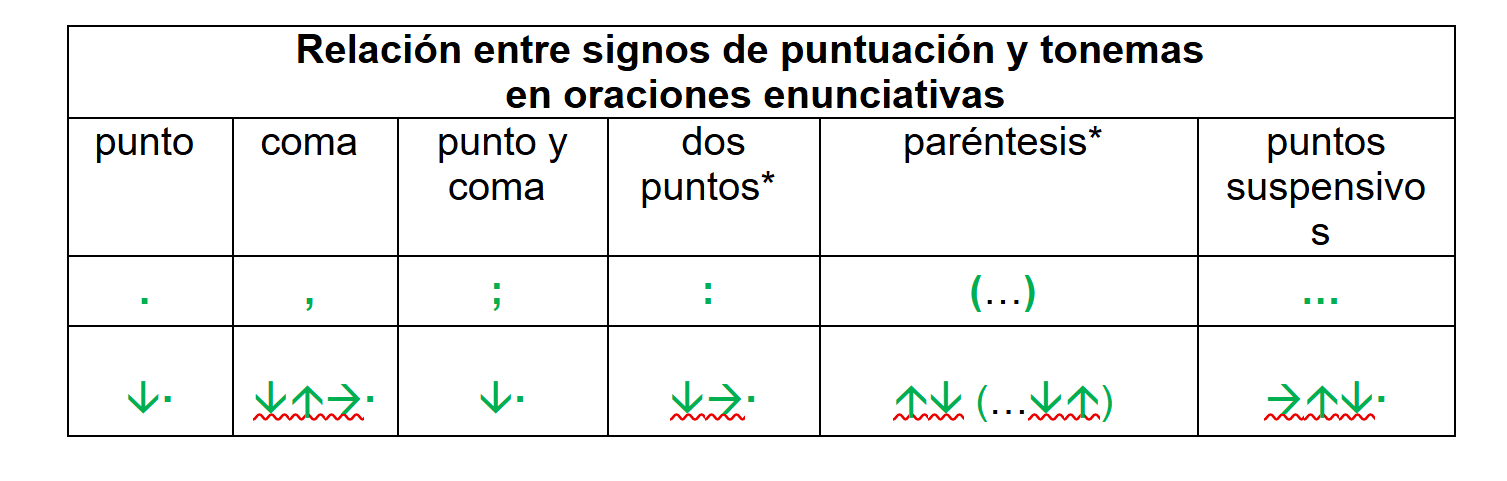

- Las oraciones principal y subordinada:

Estaba hablando contigo cuando llamaron a la puerta.……….

- Las oraciones coordinadas

Estuvimos paseando y después nos fuimos a cenar.………….

- Elementos de una enumeración

..Habla inglés , francés , alemán y español.…………….

- Las aposiciones:

Ha estado recientemente Gante , una ciudad belga preciosa...

- Los sujetos antepuestos al predicado verbal:

Los expertos aconsejan una alimentación equilibrada.………..

- Los complementos circunstanciales de una cierta extensión

….Durante varias semanas estuvo recorriendo Europa con amigos.

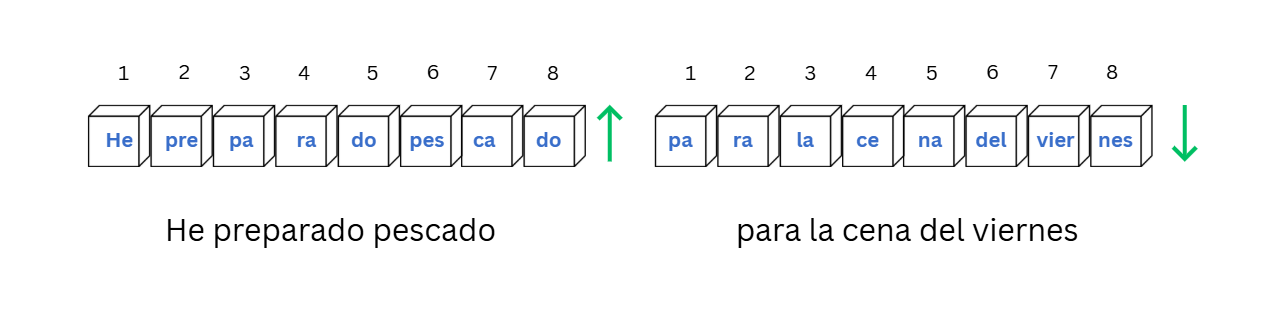

1.2. La presencia de determinados signos de puntuación (comas, puntos, paréntesis, etc.), así como los signos de exclamación (¡!) y de interrogación (¿?).

En la siguiente tabla se muestra la relación que existe entre los signos de puntuación y las inflexiones tonales finales (tonemas) de las unidades melódicas en oraciones enunciativas. Esta relación no debe entenderse como una correspondencia fija e invariable, sino más bien como una tendencia que refleja el vínculo entre puntuación y entonación.

Ejemplos de estas correspondencias pueden observarse aquí. (ENLAZAR CON EL TEMA “Inflexiones tonales y puntuación)”

2. Condicionantes semánticos, pragmáticos y situacionales

2.1. El contenido semántico, la estructura informativa del enunciado y la intención comunicativa del hablante. El hablante introducirá cambios tonales o pausas para:

-realzar determinados elementos oracionales

-separar la información conocida de la nueva

-transmitir información sobre su actitud ante el mensaje, etc.

Ejemplo: Un mismo enunciado puede ser pronunciado con distinta segmentación. En (1) el enunciado es articulado con una dicción neutra, en la que no se destaca ningún elemento. En (2) se pone de relieve el complemento inicial y se establece con ello un contraste con los gustos de otra persona. En (3) se realza expresivamente el tipo de animales que le gustan al sujeto. Por el tipo de información resaltada, se puede suponer una segunda intención, por ejemplo, sarcástica. Estas inferencias, sin embargo, no siempre son correctas y pueden dar lugar a malentendidos en la comunicación entre los hablantes.

(1) A María le encantan los animales salvajes.

(2) A María le encantan los animales salvajes.

(3) A María le encantan los animales salvajes.

Sin embargo, en el habla coloquial se observa una tendencia de doble signo. Por un lado, para mantener el flujo comunicativo, los segmentos son extensos y fluidos. Por otro lado, debido a la espontaneidad y a la falta de planificación, muchas secuencias serán breves y entrecortadas, con titubeos, repeticiones y fragmentos incompletos o truncados.

Ejemplo: Obsérvese este comportamiento en la siguiente transcripción de un pasaje de habla coloquial, extraído de Hidalgo Navarro, Castelló Vercher: 2024, 71-72. El pasaje pertenece al corpus Val.Es.Co, una muestra representativa de conversaciones coloquiales grabadas espontáneamente, que incluyen grabaciones secretas en contextos cotidianos (Briz: 2002; Ruiz Gurillo, Pons Bordería: 2005, 243-264). La información bibliográfica se indica al final de la página.

“Digo vamos a ver (no es que tenemos que)↓ digo↓ vamos a ver↓// digo haz el favor↓ de explicar un poco tu padre sabe muy bien de bancos↓ digo a ver si vaa a encargarse el Manuel de TODO↑/// que yo quiero confiaar↑/ pero a ver si va arreglar↑ cara a que su hiijo salga beneficia(d)o↓/ y tú no eres capaz de decirle a tu padre na(da)↓// no→ porque él ya se arreglaará lo que tenga que arreglar digo ¡hombre!↑/ haz el favor ¿eh? ↑/ así que tú coges y le preguntas→ es que está en un plan↑/// es que está en un→ plaan quee-→// que no↓”

Este contenido esta en construcción.

- Tradicionalmente la lingüística española ha utilizado la denominación de grupo fónico, propuesta por Navarro Tomás, como base para el análisis de las unidades entonativas.

- El grupo fónico se define como trozo de discurso entre dos pausas articulatorias.

- Si bien es cierto que los grupos melódicos pueden ir acompañados de pausas, emplear la noción de pausa como criterio delimitador para describir estas secuencias entonativas resultaría inexacto. Lo que define el grupo melódico como unidad de carácter prosódico no es la presencia o ausencia de pausas, sino su contorno entonativo, es decir, el hecho de tener una determinada melodía. De hecho, entre un grupo melódico y otro no siempre existe una interrupción nítida en la articulación, es decir, un instante de silencio claramente perceptible, sino que muchas veces la transición de una unidad a otra viene marcada tan solo por un cambio más o menos brusco de la altura tonal.

Buscaba algo para un grupo de cinco o seis amigos , amueblado .

…………………………………………………………………………………………………. Pausa ……………….. Pausa.

- Son, por tanto, en primera instancia, las inflexiones tonales (acompañadas o no de pausas) las que segmentan el continuum fónico. Frente a la noción de grupo fónico, la unidad melódica puede definirse como un dominio prosódico que se percibe como autónomo y está delimitado en unos casos por pausas y en otros por inflexiones tonales.

- En la lectura en voz alta, sobre todo en contextos formales (como ocurre con las grabaciones de esta página web) los hablantes mantienen un fuerte control en la dicción, lo que determina una articulación más precisa y una división de grupos más marcada. Por esta razón, en los audios de Aula es especialmente frecuente que las unidades melódicas vayan acompañadas de pausas articulatorias. Ejemplo:

Felipe, por su parte ha atendido a un estudiante universitario

.…..

……………………………..Pausa………………………..Pausa ………..…………………………Pausa.…

Téngase en cuenta, sin embargo, que este tipo de lectura tiene fines didácticos y no se corresponde con la dicción real en el habla espontánea, tal y como se manifiesta en los registros orales y coloquiales

- Y ahora recapitulamos:

Briz Gomez, Antonio (2002): Corpus de conversaciones coloquiales, Madrid, Arco/Libros.

Hidalgo Navarro, Antonio; Castelló Vercher, Carlos (2024): “La transcripción de los elementos prosódicos en corpus de habla coloquial espontánea” en Biblioteca de Babel: Revista de Filología Hispánica, vol. extra, pp. 51-78.

Ruiz Gurillo, Leonor; Pons Bordería, Salvador (2005): “Corpus para el estudio de la conversación coloquial: el corpus Val.Es.Co (Valencia.Español coloquial)” en Oralia: Análisis del discurso oral, Nº 8, 2005, pp. 243-264.